Movement Labs做市醜聞:Web3「王文洋包養」?

代幣做市:一場檯面下的貓鼠遊戲

Movement Labs 事件:揭開不合規做市協議的冰山一角

最近幣圈最大的瓜,莫過於 Movement Labs 的做市醜聞。這家公司原本被寄予厚望,沒想到卻爆出與 Web3 Port 簽署了一項極其不尋常的協議。簡單來說,這協議就像一場豪賭,如果 Movement 的估值能衝破 50 億美元,Web3 Port 就能清算他們手上的代幣,然後和 Movement 基金會對半分利潤!這根本就是鼓勵做市商不擇手段拉高幣價,簡直是Web3版的「王文洋包養」事件,只是這次包養的不是女明星,而是整個代幣市場的價格。更扯的是,他們還拿到了總供應量 5% 的代幣,要知道當時的流通量還不到 10%!

結果呢?他們拋售了價值 3800 萬美元的 MOVE 代幣,搞到幣安直接封鎖了他們的帳戶。一開始大家還死不承認,但CoinDesk也不是省油的燈,直接把合約內容曝光,Movement Labs 的 CEO Rushi 也因此被炒魷魚。現在 Movement 正在重組團隊,成立了個叫做 Movement Industries 的新組織,但幣價還是一路下跌,簡直是慘不忍睹。這件事情也讓整個行業开始反思,為什么一家拿到這麼多頂級風投支持、市場營銷也做得風生水起的公司,會搞出這種事情?這就像原本期待看到一場「fantasy life i: the girl who steals time」,結果卻變成了一場鬧劇。

做市商的角色與激勵:提高幣價的誘惑與風險

那麼,做市商到底是什麼角色?他們是怎麼參與到代幣上市的過程中的呢?想像一下,你發行了一個新的代幣,想要在幣安或 Coinbase 這種大型交易所上市,光靠在去中心化交易所 (DEX) 提供流動性是遠遠不夠的。這些交易所需要確保市場上有足夠的流動性,也就是說,隨時都有人願意買入,也有人願意賣出。這個時候,做市商就派上用場了。

通常,代幣發行者會與像 Wintermute 這樣的做市商達成協議,規定他們需要提供一定程度的流動性,比如維持報價差價 (spread)。作為交換,做市商會得到報酬,因為他們需要承擔風險並投入資金。項目方可能會把代幣借給做市商,讓他們進行做市操作,同時也會給予現金報酬,或是期權結構。如果代幣表現良好,做市商可以用預先確定的價格保留一些代幣,而這個價格通常會高於代幣首次上市時的價格。這就出現一個問題:為什么不是每個做市商都被激勵去提高代幣的價格呢?畢竟有期權結構,還有行使價格,難道不應該想盡辦法把價格拉高嗎?

答案是,激勵的強度很重要。一般來說,做市商可能只會拿到大約 0.5% 的代幣供應,甚至更低,而且這還取決於協議的市值。就算你擁有期權結構,你還是需要在合約到期之前維持價格在高位。因為在合約中,如果你沒有按照程序展示买賣報價,代幣發行者有權取消整個合約,那你就什麼都拿不到了。所以,激勵必須足夠強大,才能推動價格上漲,同時也要能夠在之後順利兌現。但如果激勵過於強大,那就可能變成 Movement Labs 事件中的那種情況,做市商為了追求高估值而不擇手段,甚至不惜犧牲投資者的利益。

做市協議的黑暗森林:信息不對等與潛規則

Movement Labs 的案例之所以引起軒然大波,就是因為它的做市協議實在是太不尋常了。正常的做市協議會包含一些關鍵績效指標 (KPI),例如市場做市的正常運行時間、需要投入多少資金等等。但這個協議卻沒有期權,也沒有類似的機制,而是用一種非常奇怪的激勵機制來推動代幣價格上漲。這種協議在正規的項目中非常少見,通常只會出現在那些只在二线或三线交易所上市的代幣身上,而且這些交易所往往缺乏監管,存在著許多潛規則。更可怕的是,這個行業存在著「新做市商」的問題。有些人會隨便創建一個做市商,撈一筆錢後就關閉,然後重新包裝品牌,繼續行騙。這就像是加密貨幣世界的「哮吼」,防不勝防。

創始人的激勵機制:是理想還是逐利?

除了做市機制本身的運作之外,大家最關心的還是團隊的動機,以及是什麼促使創始人做出這樣的決定。Movement 團隊曾被認為是年輕、充滿活力和雄心勃勃的代表,但他們為什麼會選擇這種方式?是什麼讓創始人決定不走正當競爭的道路,而是選擇拋售代幣,試圖提前套現,而不是專注於交付實際產品?這讓人不禁懷疑,現在的加密貨幣行業,創始人的激勵機制到底是什麼?是否真的有無數個像 Rushi 這樣的創始人,為了追求短期利益而不惜犧牲長期發展?還是說這只是一個個案,不具有普遍性?更有人批評他們在沒有實際產品的情況下就推出代幣,質疑他們的技術團隊實力不足,更注重市場營銷而不是實質內容。

傳統金融的影子:代幣與股票的相似性

在這個事件中,我們不得不思考一個問題:代幣和股票到底有多大的相似性?雖然我們總是假裝代幣不是股票,但它們的行為卻非常類似於股票。在 IPO(首次公開募股)中,股票需要披露大量關於做市商、投資者以及各種風險的信息。但現在的加密貨幣市場,交易所和普通投資者之間的信息差距仍然非常大。理想的披露制度應該是,交易所和普通投資者之間的信息差距基本為零,也就是說,當你申請交易所上市時,公眾知道的信息應該和交易所知道的信息一致。但目前我們離這個目標還很遠,甚至連做市協議的條款都無法公開。

加密市場的信任危機:需要自律與披露

總而言之,Movement Labs 事件暴露了加密貨幣市場存在著嚴重的信任危機。為了挽回投資者的信心,我們需要建立一套更加完善的披露制度,讓信息更加透明。這不僅僅是監管機構的責任,也是整個行業的責任。交易所、風險投資公司、做市商,都應該共同努力,推動市場的規範化。如果我們不能主動解決這些問題,那麼最終只會失去投資者的信任,讓整個行業走向衰落。就像苗博雅在政論節目上痛批的那樣:「如果連基本的信任都做不到,那加密貨幣就只是一場龐氏騙局!」在這個時代,我們需要更多像孔令奇這樣有良知的業界人士,站出來呼籲行業自律,而不是讓整個市場被少數害群之馬所拖累。甚至應該思考,是否應該成立類似「主權基金」的機構,來監督和規範市場行為?

加密市場的波動性:做市商的生存之道

市場周期與做市商:好人還是壞人?

在加密貨幣的世界裡,做市商的角色經常在「好人」與「壞人」之間搖擺不定。牛市的時候,大家覺得他們在推高價格,是助漲的幫兇;熊市來了,又覺得他們在壓低價格,是落井下石的元兇。這種現象其實很常見,人們總是習慣找一個「代罪羔羊」,而不是深入了解市場結構和流動性運作的機制。就像現在,做市商就成了新的箭靶,彷彿所有問題都出在他們身上。然而,這種看法其實並不公平。做市商也是市場的一部分,他們只是在按照遊戲規則行事,追求利潤最大化而已。就像股價下跌,常常有人怪罪「仁寶股價」太低,卻忽略了整體經濟環境和公司自身的營運狀況。

價格操縱的迷思:做市商的影響力

很多人認為,做市商可以隨意操控代幣價格,但事實並非如此。他們的影響力其實是有限的,尤其是在市場波動劇烈的時候。舉個例子,如果一個大型流動性基金突然進場,大量買入某個代幣,價格可能會被迅速推高,讓做市商措手不及。在這種情況下,他們甚至可能會遭受損失。當然,做市商也有一些手段可以影響價格,比如通過期權結構來獲取收益。但這些手段並非萬能,而且風險也很高。如果操作不當,反而會適得其反。更何況,現在資訊傳播速度這麼快,任何價格操縱的行為都很容易被發現,最終只會自食惡果。就像某些「新聞」報導,試圖影響「威力彩」的開獎結果,最終只會被大眾唾棄。

期權結構:加密市場的特色產物

期權結構是加密貨幣市場特有的一種現象。在傳統金融市場中,雖然也有類似的結構,但並不完全相同。在加密市場,做市商往往還扮演著投資銀行的角色,承擔著更多的風險和責任。這主要是因為代幣的波動性太高,使得做市商更傾向於通過期權結構來獲取收益。這種做法有利有弊。好處是可以降低風險,增加收益;壞處是可能會導致市場更加不透明,增加價格操縱的可能性。隨著市場的發展,代幣定價變得更加高效,波動性降低,未來可能會更像傳統市場的做市。但目前來看,期權結構仍然是加密市場做市商不可或缺的一部分。就像「wtt」賽事中的選手,需要不斷調整戰術,才能在激烈的競爭中生存下去。

加密法規的迷霧:FIT21 法案與監管的未來

FIT21 法案:框架與爭議

最近美國出台了一項新的市場基礎設施法案 (FIT21),試圖為混亂的加密貨幣市場建立一個更清晰的框架。這項法案在精神上與之前的法案相似,但也有一些顯著的不同。它明確了數字資產和代幣的定義,試圖釐清在什么情況下代幣應被視為證券或非證券。商品期貨交易委員會 (CFTC) 將負責加密領域中非證券代幣的現貨市場,而證券交易委員會 (SEC) 則保留對資本籌集和欺詐行為的執法權。此外,項目每年可以籌集最高 1.5 億美元的代幣,前提是他們計劃去中心化。與之前的“代碼去中心化測試”不同,現在引入了一個所謂的“成熟測試”,即成熟區塊鏈協議的標準是去中心化和/或自主,要求沒有人控制超過 20% 的投票權,且其價值主要來自區塊鏈系統的程序性功能。然而,這個定義仍然有些模糊,也引發了不少爭議。例如,如何界定團隊或小組控制系統的情況?多簽名、安保委員會和可升級性等問題又該如何處理?此外,該法案還推遲了對去中心化金融 (DeFi) 的監管,但目前的DeFi定義相對狹窄,恐怕難以涵蓋所有DeFi應用。

SEC 與 CFTC 的權力之爭:誰主沉浮?

在FIT21法案中,一個值得關注的點是 CFTC 的權力似乎比 SEC 更大。但究竟应该由哪個機構來主導加密貨幣的監管,仍然是一個爭論不休的問題。SEC 在傳統金融領域擁有豐富的經驗,但 CFTC 在商品期貨市場也頗有建樹。賦予哪個機構更多的權力,將直接影響到加密貨幣市場的發展方向。如果法律只是大致列出規則,並說明誰負責執行,那麼可能影響不大。但如果法律對各項細節都做了明確的規定,那么 SEC 和 CFTC 的權力分配就至關重要了。這就像「布萊頓 對 利物浦」的比賽,誰能掌握主導權,就能掌握勝利的鑰匙。當然,最终的监管框架需要考虑到加密货币的独特性,而不是简单地套用传统金融的模式。

穩定幣立法:加密監管的風向標

穩定幣的立法進展,或許可以為整個加密貨幣監管提供一個重要的參考。如果穩定幣立法能夠順利通過,參議院和眾議院達成共識,那麼這將為其他加密貨幣法案的通過鋪平道路。但如果穩定幣立法陷入僵局,那麼其他加密貨幣法案的前景也將蒙上陰影。因此,密切關注穩定幣立法的進展,將有助於我們判斷加密貨幣監管的未來走向。這就像「蘇花公路」的施工進度,如果遇到阻礙,整個交通網絡的改善都會受到影響。

自我監管:通往規範化道路

如果最終只通過了穩定幣法案,而沒有更全面的市場結構法案,那麼加密貨幣行業就需要加強自我監管,建立一些行業規範。這樣,未來的政府或監管機構才能更好地了解行業的現狀,並制定出更合理的監管政策。當然,自我監管並非易事,需要整個行業的共同努力。交易所、項目方、投資者,都需要積極參與其中,共同構建一個更加健康、透明、規範的加密貨幣市場。這就像「青鳥」行動,需要每個人的參與,才能實現共同的目標。即使沒有明確的法律框架,行业也可以通过自律和创新来推动发展,例如,考虑引入类似「蔡力行」的管理模式,提升行业的运营效率和透明度。同时,也要警惕「路怒症」等负面情绪的蔓延,保持理性和客观的态度。

信用卡优惠

MORE>-

信用卡副卡消费记录查询:主卡持卡人权限及方法详解

在银行信用卡体系中,主卡持卡人能否查询副卡的消费记录?答案是肯定的。...

-

Ripple 诉讼案最新进展:法院驳回被告动议,专家证词存争议

美国地区法院法官针对RippleLabsInc诉讼案中的多项...

-

企业银行账户资金频繁流动:风险与应对

企业银行账户资金往来频繁是商业活动中的常见现象,但其背后可能隐藏着风...

-

现货黄金市场中的庄家操纵:识别、影响及应对策略

现货黄金市场,尽管相对成熟和规范,但仍存在庄家操纵的可能性。识别庄家...

-

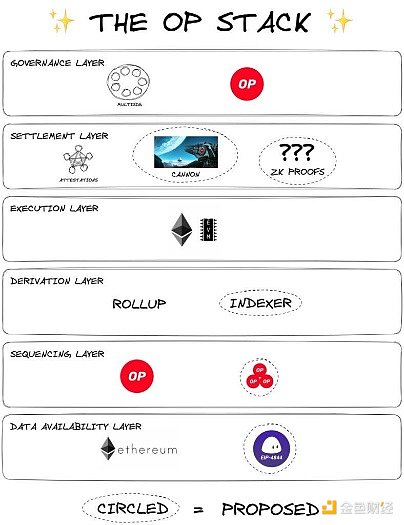

Superchain的崛起:以太坊L2的统一力量

Superchain的起源及推动力以太坊的L2领域曾经是一个由一...

- 最近发表

-

- 香港通過穩定幣法案,監管機制完善,媲美NBA MVP爭奪,或成虛擬資產中心新動力,類似中鋼紀念品具實用價值。

- B站財報逆襲與港股回購潮:年輕人經濟崛起,誰在護盤抄底?

- 520優惠後明星電力股價異動:資金、融資、基本面與板塊隱憂新聞分析

- 昊海生科520股價解析:主力游資博弈,融資融券透露玄機

- 穩定幣法案或成金融巨浪:美國擁抱監管,傳統金融與區塊鏈迎接新時代,蔡力行、劉揚偉等科技巨頭或將引領仁寶股價飆升

- Movement Labs做市醜聞:Web3「王文洋包養」?

- 520後華爾街巨鱷組團調研國芯科技:汽車晶片國產替代與RISC-V戰略佈局,總統府也關注

- 楼市真相:数据难掩结构性困境,房价稳定只是表象?

- 数字欧元大会落幕:未来金融辩论,物理学家炼金,TradFi与DeFi生存战,Web3女性的机遇

- 幣安Alpha真相:一場精心策劃的流量收割與韭菜收割機?