楼市真相:数据难掩结构性困境,房价稳定只是表象?

官方数据背后的楼市真相:稳字当头,难掩结构性困境

国家统计局公布的4月份70个大中城市商品住宅销售价格数据,乍一看,一片“稳定”之声。环比持平或略降,同比降幅收窄,这些字眼仿佛在宣告楼市已经度过了最危险的时刻。然而,仔细分析数据背后,我们却能看到一个更加复杂,甚至有些令人担忧的景象。

所谓“稳定”,更像是一种官方语言的修饰。要知道,在经济下行压力加大、居民收入预期不稳的背景下,房地产市场如果真的“稳定”,那才是不正常的。真正的稳定,应该是建立在市场自身健康发展的基础之上,而非依靠政策的强力干预。

现在的问题是,这种“稳定”是真实的吗?还是仅仅是政策强力托底的结果?如果政策一旦放松,市场又会走向何方?这才是我们应该深入思考的问题。而官方的解读,往往避重就轻,只强调积极的方面,却对潜在的风险和挑战视而不见。这种选择性的信息披露,很难让人信服。

粉饰太平的数据:房价环比持平,同比降幅收窄?

王中华首席统计师的介绍,如同精心调制的鸡尾酒,各种数据混合在一起,试图营造一种“市场向好”的氛围。环比持平?同比降幅收窄?这些词语在经过官方的包装后,似乎预示着楼市即将走出寒冬。但稍有常识的人都知道,这种数据解读充满了水分。

数据解读的艺术:是“稳定”,还是欲盖弥彰?

“环比持平”意味着什么?它可能意味着一线城市在苦苦支撑,而三四线城市则在勉强维持。它也可能意味着开发商在变相降价促销,比如买房送车位、送装修等等,这些都没有体现在官方的房价数据中。而“同比降幅收窄”更是玩弄数字游戏。去年的基数本来就低,今年即便略有回升,也只是在低位徘徊而已。这种“收窄”并不能代表市场真的好转。

更何况,房价数据从来都不是一个孤立的指标。它应该结合居民收入、就业情况、投资回报率等多种因素综合分析。如果居民收入下降,就业形势严峻,即使房价“稳定”,又有多少人能够真正买得起房?官方在解读数据时,往往忽略了这些关键因素,只强调对自身有利的方面,这难道不是一种“欲盖弥彰”吗?

我们需要的不是粉饰太平的数据,而是能够反映市场真实情况的信息。只有这样,才能让政府、企业和个人做出正确的决策,避免更大的风险。

政策的药效与市场的顽疾:救市政策真能起死回生?

去年四季度以来,各地政府纷纷出台稳楼市政策,又是降息,又是放宽购房资格,可谓是煞费苦心。这些政策短期内或许能起到一些刺激作用,比如促进成交量回升,缓解开发商的资金压力。但从长远来看,这些政策真的能让楼市起死回生吗?我对此表示怀疑。

刚需与改善:谁在为楼市托底?

所谓的“刚性需求”,在房价高企的今天,已经变成了一种奢望。有多少年轻人,背负着沉重的房贷,过着节衣缩食的生活?又有多少家庭,因为一套房子,牺牲了其他的消费和投资?指望“刚需”来托底楼市,无异于缘木求鱼。

而“改善性需求”,则更多地受到经济形势的影响。如果经济持续下行,居民收入预期不稳,即使有改善住房的需求,也会选择观望。毕竟,房子不是必需品,而是高风险的投资品。在不确定性增加的情况下,人们更倾向于持有现金,而非盲目入市。

更重要的是,房地产市场的根本问题在于供需失衡。一方面,大量空置的商品房无人问津;另一方面,真正的刚需却买不起房。这种结构性的矛盾,不是靠一两个政策就能解决的。如果不能从根本上解决供需失衡的问题,再多的救市政策也只是扬汤止沸,无济于事。

库存减少与开工改善:开发商的自救与市场的信心

国家统计局的数据显示,4月末商品房待售面积比3月末继续减少,连续2个月减少。同时,1月份至4月份,全国房屋新开工面积同比降幅比1月份至3月份收窄0.6个百分点。这些数据似乎在暗示,开发商正在积极去库存,并开始恢复生产。但这真的是市场信心恢复的信号吗?恐怕还不能过早下结论。

新开工面积降幅收窄:是曙光,还是回光返照?

新开工面积降幅收窄,或许只是开发商在前期过度悲观之后的修正性行为。在经历了长时间的销售低迷之后,一些开发商可能会选择适度恢复生产,以应对未来可能出现的市场需求。但这并不意味着他们对市场前景充满信心。更可能的原因是,他们不得不这么做,因为如果不继续开工,资金链随时可能断裂。

而库存减少,一方面可能是因为开发商在积极促销,降价销售;另一方面,也可能是因为购房者在政策的刺激下,开始入市。但无论哪种情况,都不能完全说明市场已经恢复健康。如果开发商只是通过降价来清理库存,那么他们的利润空间将会受到挤压,长期来看,不利于行业的健康发展。如果购房者只是因为政策的短期刺激而入市,那么一旦政策退出,市场可能会再次陷入低迷。

因此,我们不能仅仅看到数据表面的好转,更要深入分析数据背后的原因。只有当开发商和购房者都对市场前景充满信心,并且市场能够实现可持续发展,才能真正说楼市已经走出困境。

未来展望与潜在风险:好房子的需求与去化压力

付凌晖提到,未来居民对“好房子”的需求不断扩大,老旧小区改造升级、房地产建设提质增效前景广阔。这句话听起来很美好,但仔细推敲,却充满了不确定性。什么才是“好房子”?谁来定义?谁来买单?这些问题并没有明确的答案。与此同时,部分地区房地产去化压力较大,这才是我们应该正视的现实。

好房子:谁来定义,谁来买单?

官方口中的“好房子”,往往是指那些品质更高、配套更完善、环境更优美的房子。但这些“好房子”往往价格不菲,普通居民难以承受。对于大多数人来说,房子只是一个遮风避雨的地方,能够满足基本的居住需求就足够了。过分强调“好房子”,可能会进一步拉大贫富差距,让更多人买不起房。

更重要的是,老旧小区改造升级和房地产建设提质增效,都需要大量的资金投入。这些资金从哪里来?是政府投入,还是开发商承担?如果是政府投入,那么纳税人的钱是否用在了刀刃上?如果是开发商承担,那么他们是否会把成本转嫁到房价上,最终还是由购房者来买单?

转型期的阵痛:房地产发展新模式的探索

付凌晖还提到,要加快构建房地产发展新模式,更好满足人民群众的需求,促进房地产市场平稳健康发展。这句话听起来很有道理,但如何构建新模式?具体措施是什么?这些问题并没有明确的答案。房地产市场正处于转型期,面临着诸多挑战和不确定性。在这个过程中,我们可能会经历阵痛,甚至会付出代价。但只有勇于探索,才能找到适合中国国情的新模式。

然而,在探索新模式的过程中,我们必须警惕风险,避免重蹈覆辙。不能再走过去高杠杆、高负债的老路,不能再把房地产作为经济增长的唯一引擎。只有转变发展观念,才能真正实现房地产市场的平稳健康发展。

信用卡优惠

MORE>-

信用卡副卡消费记录查询:主卡持卡人权限及方法详解

在银行信用卡体系中,主卡持卡人能否查询副卡的消费记录?答案是肯定的。...

-

Ripple 诉讼案最新进展:法院驳回被告动议,专家证词存争议

美国地区法院法官针对RippleLabsInc诉讼案中的多项...

-

企业银行账户资金频繁流动:风险与应对

企业银行账户资金往来频繁是商业活动中的常见现象,但其背后可能隐藏着风...

-

现货黄金市场中的庄家操纵:识别、影响及应对策略

现货黄金市场,尽管相对成熟和规范,但仍存在庄家操纵的可能性。识别庄家...

-

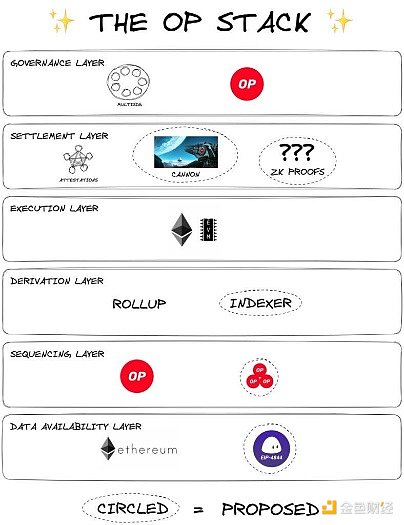

Superchain的崛起:以太坊L2的统一力量

Superchain的起源及推动力以太坊的L2领域曾经是一个由一...

- 最近发表

-

- B站財報逆襲與港股回購潮:年輕人經濟崛起,誰在護盤抄底?

- 520優惠後明星電力股價異動:資金、融資、基本面與板塊隱憂新聞分析

- 昊海生科520股價解析:主力游資博弈,融資融券透露玄機

- 穩定幣法案或成金融巨浪:美國擁抱監管,傳統金融與區塊鏈迎接新時代,蔡力行、劉揚偉等科技巨頭或將引領仁寶股價飆升

- Movement Labs做市醜聞:Web3「王文洋包養」?

- 520後華爾街巨鱷組團調研國芯科技:汽車晶片國產替代與RISC-V戰略佈局,總統府也關注

- 楼市真相:数据难掩结构性困境,房价稳定只是表象?

- 数字欧元大会落幕:未来金融辩论,物理学家炼金,TradFi与DeFi生存战,Web3女性的机遇

- 幣安Alpha真相:一場精心策劃的流量收割與韭菜收割機?

- 中际联合股价异动揭秘:资金博弈暗流涌动,散户撤离谁在买单?