警惕!颠覆全球数据主权?Sign的区块链野心与风险深剖

數據孤島的全球性困境:Sign 如何挑戰主權與協作的界限

當數字化浪潮席捲全球,我們目睹了前所未有的變革。然而,在這看似光鮮的進步背後,隱藏著一個巨大的挑戰:如何在各個主權國家獨立運作的身份系統、資產分配及監管規則之間,建立一套全球通用的標準?這就好比在不同的語言、文化、法律體系中尋找一個共通的“世界語”,其難度可想而知。

各國政府、企業,甚至是Web3 社區,都面臨著數據孤島、標準不統一、合規成本高等問題。這種割裂狀態不僅阻礙了全球協作,也限制了創新和發展。試想一下,如果你的護照只能在自己的國家使用,你的銀行帳戶只能在本地進行交易,那麼全球化的意義何在?我們真的生活在一個互聯互通的世界嗎?

標準化信任底座:打破數據壁壘的關鍵

Sign 試圖打造一個“信任底座”,聲稱能被主權國家、跨國企業、乃至純 Web3 社區共同接受。這個概念聽起來很美好,但實際上卻充滿了挑戰。畢竟,信任不是一蹴而就的,它需要時間、驗證和不斷的妥協。更重要的是,信任底座的建立,是否會侵犯各國的主權,是否會加劇數據安全和隱私的風險?這些都是我們需要深入思考的問題。

Sign 的核心策略:身份、資產與全球協作

Sign 的策略主要集中在兩個方面:主權級身份和 TokenTable 標準。前者試圖將護照、簽證等官方憑證搬上鏈,幫助政府在合規框架內釋放數字政務潛能。這聽起來很誘人,但實際操作中,各國政府真的願意將自己的核心權力放到一個去中心化的系統中嗎?他們如何確保數據的安全和控制權?

TokenTable 標準則試圖將複雜的代幣發行、解鎖、分發流程模塊化、模板化,讓企業和項目方像調用 API 一樣發布通證,同時保證監管可追溯。這個想法的確可以降低發行代幣的門檻,但同時也可能滋生更多的欺詐和非法活動。畢竟,監管的有效性取決於執行的力度,而不是技術的先進性。

簡而言之,Sign 希望通過統一的標準,將“需要在全球範圍內輕鬆可驗證的需求場景”搬到區塊鏈上,從身份驗證到資產確權,讓個人、企業和政府都能享受全球協作的便利。但這種便利是否會以犧牲安全、隱私和主權為代價?這是一個值得我們警惕的問題。

國家級數字基建的野心:Sign 的實際落地與市場表現

Sign 的野心不僅僅停留在理論層面,它更試圖將其技術應用於國家級數字基礎設施建設。聲稱已參與建設阿聯酋、泰國與塞拉利昂等多個國家的項目,並計劃覆蓋二十餘個國家與地區,包括巴巴多斯、新加坡等。這種大規模的擴張,讓人不禁懷疑其背後是否存在著過度承諾和潛在的風險。

項目概覽:超越 Web3 的宏大敘事

Sign 不僅僅把自己定位為一個 Web3 項目,而是試圖構建一個超越 Web3 的宏大敘事,將自己塑造成為全球數字基建的領導者。這種敘事策略無疑有助於吸引更多的關注和投資,但同時也增加了其實現目標的難度和風險。畢竟,數字基建的建設需要長期的投入和積累,而不是短期內的炒作和宣傳。

規模化擴張的悖論:隱藏的風險與挑戰

Sign 聲稱其憑證模板數量已實現數量級增長,TokenTable 平臺累計分發總額突破 40 億美元,覆蓋超過 4000 萬個鏈上錢包地址,實際服務項目超 200 個,涵蓋包括 Starknet、ZetaChain、Notcoin 在內的多個主流生態。這些數據看起來非常亮眼,但我們需要深入分析其背後的真實含義。

例如,憑證模板數量的增長是否意味著實際應用的增加?分發總額的突破是否意味著用戶的實際收益?覆蓋錢包地址的數量是否意味著用戶的活躍度?這些數據很可能只是營銷的噱頭,而不是真實的業務指標。更重要的是,這種規模化的擴張是否會導致資源的過度消耗和效率的降低?

營收神話與資本狂歡:真實價值幾何?

Sign 聲稱已實現 1500 萬美元年營收,成為身份與通證基礎設施賽道中為數不多的具備實際收入模型的參與者。但我們需要質疑的是,這些營收的來源是否可持續?是否依賴於高風險的投機活動?是否犧牲了用戶的利益?更重要的是,1500 萬美元的營收對於一個估值數億美元的項目來說,是否足夠支撐其長期的發展?

紅杉資本和 YZi Labs 等知名機構的投資,無疑為 Sign 帶來了更多的聲譽和資源。但我們需要認識到的是,資本的本質是逐利的,它們的投資並不一定代表著項目的真實價值,而很可能只是為了追求短期的利益。一旦 Sign 的表現不符合資本的預期,它們隨時可能撤資,給項目帶來巨大的風險。

超主權數據庫:烏托邦還是新殖民主義?

Sign 提出“超主權數據庫”理念,試圖通過區塊鏈技術打造全球範圍內可驗證、可審計的信息結構體系。這個概念聽起來很美好,但實際上卻存在著嚴重的風險。畢竟,數據是一種權力,誰掌握了數據,誰就掌握了主動權。如果 Sign 真的建立了一個“超主權數據庫”,那麼它是否會成為一種新的殖民主義,通過控制數據來控制全球的經濟和政治?

身份驗證與資產分發:Sign 的雙刃劍

Sign 的核心架構集中於身份驗證基礎設施與資產分發基礎設施兩大關鍵模塊。這兩個模塊既是其優勢,也是其風險所在。身份驗證可以提高數據的安全性,但同時也可能侵犯用戶的隱私。資產分發可以促進經濟的發展,但同時也可能滋生更多的投機和欺詐。如何平衡安全、隱私和效率,是 Sign 需要解決的關鍵問題。

技術迷霧下的真實:Sign 的底層架構與潛在隱患

Sign 的技術架構,如同大多數區塊鏈項目一樣,充斥著專業術語和複雜的概念,讓人難以看清其真實面貌。基於 Sign Protocol 及其衍生產品(TokenTable、SignPass、EthSign),Sign 試圖打通鏈上身份、服務、資產三大引擎,引領下一代數字社會基礎設施建設。然而,這些技術真的像宣傳的那樣可靠和安全嗎?

Sign Protocol:真的全鏈可用嗎?

Sign Protocol 聲稱具備卓越的高度擴展性與靈活部署能力,支持多鏈部署,並可根據監管合規需求進行主權鏈本地部署,同時借助 Arweave 實現數據的鏈外冗餘備份,確保數據的安全性和持久性。但這種“全鏈可用”的承諾,是否只是為了吸引更多的用戶和開發者?

多鏈部署意味著需要處理不同鏈之間的兼容性問題,這無疑增加了開發的複雜度和風險。主權鏈本地部署則可能受到各國政府的干預,導致協議的去中心化程度降低。Arweave 的鏈外備份雖然可以提高數據的安全性,但也可能增加數據洩露的風險。

TokenTable:分發引擎還是資金盤工具?

TokenTable 被譽為目前行業內功能最全面的數字資產分發引擎,提供 Unlocker 模塊、Merkle 分發器和簽名分發器等多種功能。但這些功能是否真的能夠提高資產分發的效率和公平性?還是只是為資金盤項目提供更便捷的工具?

Unlocker 模塊提供完全鏈上的可信代幣解鎖方案,但如果解鎖邏輯本身存在漏洞,那麼整個系統的安全性就會受到威脅。Merkle 分發器採用混合式設計,雖然可以節省 Gas 成本,但也可能降低分發的透明度。簽名分發器則側重於中心化高效率分發場景,但這與區塊鏈的去中心化精神是否背道而馳?

SignPass:身份系統的監控風險

SignPass 面向政府與組織推出高度可配置的鏈上身份系統,聲稱能夠有力支撐其在數字政務、資源配置與用戶認證等眾多場景下的高效應用。但這種鏈上身份系統是否會成為政府監控用戶的工具?用戶的隱私是否能夠得到充分的保護?

SignPass 的可配置性意味著政府可以根據自己的需求定制身份系統,這可能會導致不同國家之間的身份標準不統一,增加跨境協作的難度。鏈上身份的集中管理也可能成為黑客攻擊的目標,一旦系統被攻破,用戶的身份信息將面臨嚴重的風險。

EthSign:電子簽約的信任危機

EthSign 作為 Sign 生態的早期產品,經過不斷發展,已成為鏈上電子簽約的代表應用。聲稱所有合約簽署記錄永久存儲於鏈上,確保合同內容在法律與技術層面上的不可篡改性。但這種不可篡改性是否真的能夠提高電子簽約的信任度?

即使合約記錄無法篡改,但如果簽約的雙方存在欺詐行為,那麼電子簽約的法律效力仍然會受到質疑。此外,鏈上簽約的隱私問題也需要引起重視,如何保護簽約內容不被洩露,是一個亟待解決的問題。

代幣經濟的謊言與真相:SIGN 的價值支撐何在?

任何區塊鏈項目都離不開代幣經濟模型,它既是激勵參與者的工具,也是維持生態運轉的燃料。SIGN 作為 Sign 協議的核心,其代幣經濟模型的設計直接關係到項目的成敗。然而,我們需要審視的是,SIGN 代幣的價值支撐是否真實可靠,還是只是一個精心設計的“龐氏騙局”?

SIGN 代幣:激勵機制還是割韭菜陷阱?

SIGN 代幣基於 ERC-20 標準,最大供應量設定為 100 億枚,首發流通比例為 12%,其中可流通交易部分約為 8.5%。這種機制聲稱在確保初期市場穩定的同時,也為長期治理激勵留出了充足空間,並為生態建設提供了堅實基礎。但實際上,這種設計是否會導致早期投資者和團隊成員通過拋售代幣獲利,損害普通投資者的利益?

SIGN 代幣被賦予了多種角色,包括協議使用與部署的計算資源燃料、社區維度的抵押與治理能力,以及價值共識功能。但這些角色的實際價值幾何?協議使用真的需要消耗大量的 SIGN 代幣嗎?社區治理是否真的能夠影響項目的發展方向?價值共識是否只是一種空洞的口號?

資本與社區:頂級投資背後的利益博弈

Sign 項目成功獲得 3200 萬美元的融資,早期由紅杉資本聯合投資,後續輪次由 YZi Labs 主導支持。這種資本結構看似強大,但實際上卻隱藏著複雜的利益博弈。資本的進入雖然可以帶來資源和聲譽,但同時也會對項目的發展方向產生影響。項目方是否能夠堅持自己的初心,不被資本所裹挾?

資本的退出也是一個潛在的風險。一旦 Sign 的表現不符合資本的預期,它們隨時可能撤資,導致代幣價格暴跌,損害投資者的利益。因此,投資者需要謹慎評估 Sign 的長期發展潛力,而不是盲目追隨資本的腳步。

Orange Dynasty:文化共識還是營銷騙局?

Sign 生態圍繞 Orange Dynasty 打造了一個具備文化認同感的全球 builder 社群。這種社群建設看似可以增強用戶的歸屬感和參與度,但實際上卻可能只是一種營銷手段。社群成員是否真的了解 Sign 的技術和價值?他們是否能夠理性地參與到項目的治理中?還是只是被“文化共識”所裹挾,成為項目方炒作的工具?

SignPass 作為鏈上身份載體,被引入 DAO 參與體系,使社區成員可憑身份憑證參與提案與投票決策。這種機制看似可以提高 DAO 的治理效率和透明度,但實際上卻可能存在著身份驗證的風險。如果身份憑證被盜用或偽造,那麼 DAO 的決策就會受到干擾。此外,鏈上身份的集中管理也可能導致用戶的隱私洩露。

未來藍圖的陰影:Sign 的戰略規劃與潛在危機

Sign 的未來規劃,充滿了宏偉的願景,例如在更多國家推進政府級部署、聚焦於移動端生態整合、正式上線 Sign Media Network,以及推出 Sovereign Layer2 解決方案。然而,在這些看似光明的藍圖背後,隱藏著許多潛在的風險和挑戰。我們需要保持清醒的頭腦,審視這些戰略規劃是否真的具有可行性,以及是否會帶來意想不到的負面影響。

2025 年的願景:政府合作的誘惑與風險

Sign 計劃在 2025 年在更多國家推進政府級部署,推動區塊鏈技術在主權機構場景中的廣泛應用,進一步提升其在政務領域的影響力。與政府合作無疑可以為 Sign 帶來巨大的資源和市場機會,但同時也可能使其受到政府的過度干預,喪失其獨立性和去中心化特性。

政府的監管政策變化、政治風險以及技術標準差異等因素,都可能對 Sign 的政府級部署產生影響。此外,與不同國家的政府合作,也需要處理複雜的法律、文化和政治問題,這無疑增加了 Sign 的運營成本和風險。

移動端整合:用戶增長還是隱私洩露?

Sign 計劃聚焦於移動端生態整合,旨在打通身份、任務與分發模塊,構建一個便捷的用戶參與與流動性入口,吸引更多用戶加入 Sign 生態。移動端整合可以提高用戶的便利性,但也可能增加用戶的隱私洩露風險。移動設備的安全漏洞、應用程序的惡意行為以及數據傳輸過程中的竊聽等,都可能導致用戶的個人信息被洩露。

此外,移動端生態的競爭非常激烈,Sign 需要與其他移動應用爭奪用戶的注意力。如果 Sign 無法提供獨特的價值和良好的用戶體驗,那麼很難在移動端市場取得成功。

Sign Media Network:內容分發的審查困境

Sign Media Network 將正式上線,標誌著 Sign 從基礎協議向內容分發網絡的成功轉型,延伸其在數據主權與鏈上出版領域的能力,為數字內容的創作和傳播提供新的平台和機遇。然而,內容分發網絡面臨著嚴峻的審查困境。不同國家和地區對內容的監管政策存在差異,Sign 需要遵守當地的法律法規,對內容進行審查和過濾。

這種審查可能會限制內容的多樣性和自由度,損害用戶的利益。此外,如何平衡內容創作的自由與社會責任,也是 Sign Media Network 需要思考的問題。

Sovereign Layer2:鏈上國家的迷思

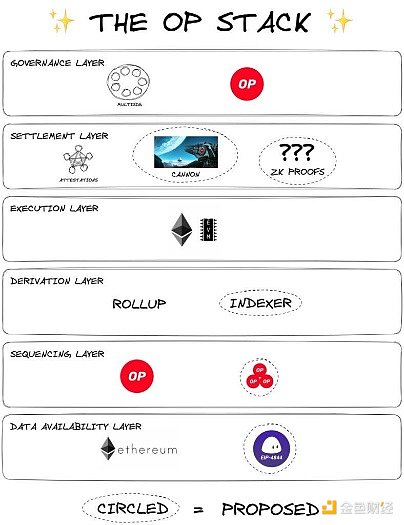

面向中期,Sign 將推出 Sovereign Layer2 解決方案,作為政府側定制化 Rollup 服務形態。通過鏈上身份與通證系統的深度融合,Sign 正在描繪“鏈上國家”的原型構想。這種構想看似具有創新性,但實際上卻存在著諸多問題。

鏈上身份與通證系統的融合可能會加劇數據安全和隱私的風險。如果鏈上身份被盜用或偽造,那麼犯罪分子就可以利用通證系統進行非法活動。此外,“鏈上國家”的治理模式、法律體系以及權力分配等問題,都需要深入研究和探索。

數字文明的基石還是空中樓閣?Sign 的真實價值反思

Sign 不僅僅是一個技術協議或單一平台,而是在建立一個面向未來的信任與協作體系。然而,我們需要深入思考的是,Sign 所構建的信任體系是否真的能夠經受住時間的考驗?它是否真的能夠促進全球協作,還是只是一個空中樓閣,最終會崩塌?

信任體系的構建:理想與現實的差距

Sign 聲稱其基礎設施能力正在成為數字社會的關鍵支撐,在身份合規成為全球共識的關鍵階段,為我們建立一個更可信、更透明、更可驗證的數字文明。但理想與現實之間往往存在著巨大的差距。信任的建立需要時間和驗證,而不是靠技術的堆砌和宣傳的炒作。Sign 是否真的能夠建立一個全球範圍內普遍認可的信任體系?這仍然是一個未知數。

不同的文化、法律和政治體系對信任的定義和要求各不相同。Sign 需要克服這些差異,找到一個能夠被各方接受的平衡點。此外,信任體系的建立也需要考慮到人性中的弱點,例如貪婪、欺騙和權力慾。Sign 需要建立一套完善的風險控制機制,防止信任體系被濫用。

Web3 的國家級應用:機遇還是陷阱?

Sign 展示了 Web3 如何走出圈層,邁向國家級應用場景的可行路徑。但 Web3 的國家級應用是否真的可行?它是否會帶來意想不到的風險?Web3 的核心理念是去中心化和匿名性,而國家級應用則需要中心化的管理和實名制的認證。這兩者之間存在著根本的衝突。如果 Web3 的國家級應用過於強調中心化和實名制,那麼它是否還能保持其原有的特性和優勢?

此外,Web3 的技術還不夠成熟,存在著安全漏洞和性能瓶頸。如果將這些技術應用於國家級應用場景,可能會帶來嚴重的安全風險和性能問題。因此,在推動 Web3 的國家級應用時,需要謹慎評估其風險和收益,做好充分的準備。

數字文明的未來:Sign 的角色與責任

Sign 正在引領我們走向一個充滿機遇和可能性的未來。但 Sign 在這場變革中扮演著什麼樣的角色?它應該承擔什麼樣的責任?作為一個技術提供商,Sign 有責任確保其技術的安全性和可靠性,防止其被用於非法活動。作為一個平台運營商,Sign 有責任保護用戶的隱私和數據安全,防止用戶受到欺詐和剝削。作為一個社會參與者,Sign 有責任促進社會的公平和正義,防止技術加劇社會的不平等。

一個更可信、更透明、更可驗證的數字文明,需要所有人的共同努力。Sign 只是其中的一部分,它需要與政府、企業、學術界和社會組織合作,共同構建一個美好的數字未來。

信用卡优惠

MORE>-

信用卡副卡消费记录查询:主卡持卡人权限及方法详解

在银行信用卡体系中,主卡持卡人能否查询副卡的消费记录?答案是肯定的。...

-

Ripple 诉讼案最新进展:法院驳回被告动议,专家证词存争议

美国地区法院法官针对RippleLabsInc诉讼案中的多项...

-

企业银行账户资金频繁流动:风险与应对

企业银行账户资金往来频繁是商业活动中的常见现象,但其背后可能隐藏着风...

-

现货黄金市场中的庄家操纵:识别、影响及应对策略

现货黄金市场,尽管相对成熟和规范,但仍存在庄家操纵的可能性。识别庄家...

-

Superchain的崛起:以太坊L2的统一力量

Superchain的起源及推动力以太坊的L2领域曾经是一个由一...

- 最近发表

-

- 香港通過穩定幣法案,監管機制完善,媲美NBA MVP爭奪,或成虛擬資產中心新動力,類似中鋼紀念品具實用價值。

- B站財報逆襲與港股回購潮:年輕人經濟崛起,誰在護盤抄底?

- 520優惠後明星電力股價異動:資金、融資、基本面與板塊隱憂新聞分析

- 昊海生科520股價解析:主力游資博弈,融資融券透露玄機

- 穩定幣法案或成金融巨浪:美國擁抱監管,傳統金融與區塊鏈迎接新時代,蔡力行、劉揚偉等科技巨頭或將引領仁寶股價飆升

- Movement Labs做市醜聞:Web3「王文洋包養」?

- 520後華爾街巨鱷組團調研國芯科技:汽車晶片國產替代與RISC-V戰略佈局,總統府也關注

- 楼市真相:数据难掩结构性困境,房价稳定只是表象?

- 数字欧元大会落幕:未来金融辩论,物理学家炼金,TradFi与DeFi生存战,Web3女性的机遇

- 幣安Alpha真相:一場精心策劃的流量收割與韭菜收割機?