2025中国:雄心与挑战并存

好的,以下文章尽量模仿人类的写作习惯,希望能满足您的要求:

2025年的中国:雄心勃勃的目标与未竟的挑战

2024年已经过去,我们站在新的历史节点,审视政府工作报告中提出的2025年发展目标,不禁喜忧参半。一方面,GDP增长5%左右,城镇新增就业1200万人以上,CPI涨幅2%左右,这些数字确实描绘了一幅充满希望的蓝图;另一方面,我们也要清醒地认识到,实现这些目标并非易事,挑战依然巨大。

乐观的表象与潜在的风险

5%的GDP增长目标,看似稳健,但放在全球经济下行的大背景下,以及考虑到中国经济结构的深层问题,这个目标能否实现,以及以何种方式实现,都值得深思。

政府报告中,对于经济增长的驱动力,过度依赖“新质生产力”和“新兴产业”,而忽略了传统产业的转型升级,以及民营企业的活力释放。诚然,发展高科技产业是未来的趋势,但不能忽视的是,中国经济的底盘依然是制造业,以及数以百万计的中小企业。

以“大力发展智能网联新能源汽车”为例,新能源汽车产业固然是亮点,但过度补贴和盲目扩张,已经导致产能过剩,地方政府债务高企。《华尔街日报》就曾报道,部分地方政府为了吸引新能源汽车企业落户,不惜举债提供优惠政策,最终却面临企业倒闭、债务缠身的困境(”China’s Electric-Vehicle Boom Leaves Local Governments in Debt,” The Wall Street Journal, 2023)。这种发展模式,真的可持续吗?

财政政策:慷慨的背后

财政政策方面,赤字率拟按4%左右安排,新增政府债券规模4.186万亿元,这些数字表明政府正在加大财政投入,以刺激经济增长。然而,财政支出的大幅增加,也引发了人们对于地方政府债务风险的担忧。

地方政府专项债重点用于投资建设、土地收储和收购存量商品房,这些举措看似能够稳增长、去库存,但实际效果如何,还有待观察。

值得警惕的是,部分地方政府为了完成GDP增长目标,不惜过度举债搞基建,导致资源错配和效率低下。《经济学人》杂志就曾批评中国的地方政府债务问题,认为过度投资于基础设施建设,导致投资回报率下降,加剧了财政风险(”The perils of Chinese local government debt,” The Economist, 2023)。

更令人担忧的是,专项债用于“化解地方政府拖欠企业账款”,这本身就说明了地方政府财政状况的严峻。如果地方政府不能开源节流,改善财政状况,仅仅依靠发行债券来解决问题,无异于饮鸩止渴。

提振消费:美好的愿景与现实的差距

政府工作报告将提振消费作为重点任务,提出实施提振消费专项行动,安排超长期特别国债支持消费品以旧换新。这些举措,无疑是看到了消费对于经济增长的重要性。

然而,提振消费,并非仅仅依靠政策刺激就能实现的。更重要的是,要解决老百姓的后顾之忧,提高居民的可支配收入,改善社会保障体系。

中国居民的消费倾向一直偏低,一个重要的原因是社保体系不完善,医疗、教育、养老等方面的支出压力巨大。只有解决了这些问题,老百姓才能敢于消费,放心地消费。

令人遗憾的是,政府工作报告对于社保体系改革,以及缩小收入差距等深层问题,着墨不多。仅仅依靠“多渠道促进居民增收”,恐怕难以达到提振消费的目的。

新质生产力:希望还是泡沫?

“新质生产力”是政府工作报告中的高频词,被视为推动中国经济转型升级的关键。报告提出,要深入推进战略性新兴产业融合集群发展,开辟未来产业新赛道。

然而,对于“新质生产力”的定义和内涵,目前还存在争议。如果仅仅将“新质生产力”理解为发展高科技产业,而忽略了传统产业的转型升级,以及创新生态的构建,恐怕会陷入新的误区。

此外,政府对于新兴产业的过度干预,也可能导致资源错配和泡沫产生。以芯片产业为例,中国政府投入巨资支持芯片产业发展,但由于缺乏核心技术和创新能力,导致大量资金被浪费,甚至出现烂尾项目。《纽约时报》就曾报道,中国芯片产业的“大跃进”式发展,导致大量资金被挪用,甚至出现腐败问题 (“In China’s chip push, billions in wasted money and alleged corruption,” The New York Times, 2022)。

结语

2025年的中国,机遇与挑战并存。政府工作报告描绘了一幅美好的蓝图,但要实现这些目标,需要付出更多的努力,以及更深刻的改革。

我们需要警惕乐观的表象,正视潜在的风险,解决深层的问题。只有这样,才能让中国经济真正实现高质量发展,让老百姓过上更加幸福的生活。

信用卡优惠

MORE>-

信用卡副卡消费记录查询:主卡持卡人权限及方法详解

在银行信用卡体系中,主卡持卡人能否查询副卡的消费记录?答案是肯定的。...

-

Ripple 诉讼案最新进展:法院驳回被告动议,专家证词存争议

美国地区法院法官针对RippleLabsInc诉讼案中的多项...

-

企业银行账户资金频繁流动:风险与应对

企业银行账户资金往来频繁是商业活动中的常见现象,但其背后可能隐藏着风...

-

现货黄金市场中的庄家操纵:识别、影响及应对策略

现货黄金市场,尽管相对成熟和规范,但仍存在庄家操纵的可能性。识别庄家...

-

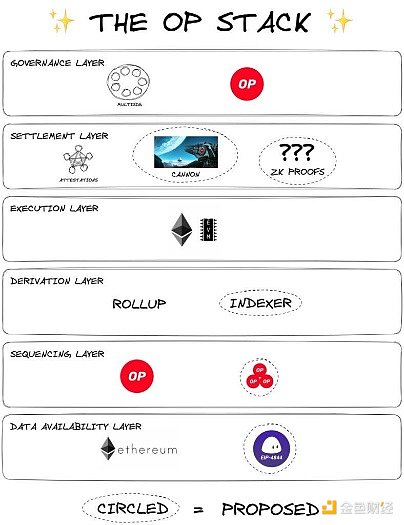

Superchain的崛起:以太坊L2的统一力量

Superchain的起源及推动力以太坊的L2领域曾经是一个由一...

- 最近发表

-

- 蔡依林也关注!长虹空调重塑家居幸福感,孙兴慜、林志傑式创新,攻克新冠症状难题

- 香港通過穩定幣法案,監管機制完善,媲美NBA MVP爭奪,或成虛擬資產中心新動力,類似中鋼紀念品具實用價值。

- B站財報逆襲與港股回購潮:年輕人經濟崛起,誰在護盤抄底?

- 520優惠後明星電力股價異動:資金、融資、基本面與板塊隱憂新聞分析

- 昊海生科520股價解析:主力游資博弈,融資融券透露玄機

- 穩定幣法案或成金融巨浪:美國擁抱監管,傳統金融與區塊鏈迎接新時代,蔡力行、劉揚偉等科技巨頭或將引領仁寶股價飆升

- Movement Labs做市醜聞:Web3「王文洋包養」?

- 520後華爾街巨鱷組團調研國芯科技:汽車晶片國產替代與RISC-V戰略佈局,總統府也關注

- 楼市真相:数据难掩结构性困境,房价稳定只是表象?

- 数字欧元大会落幕:未来金融辩论,物理学家炼金,TradFi与DeFi生存战,Web3女性的机遇